26 août 2012

7

26

/08

/août

/2012

08:04

Inspiré de faits réels (la liaison-express entre un petit stagiaire mise-en-scène et Marilyn Monroe pendant un tournage à Londres), « MY WEEK WITH MARILYN » surmonte pas mal d’écueils à condition d’enclencher très tôt sa ‘suspension of disbelief’ (suspension d’incrédulité).

Car il en faut pour gommer le temps de la projection, l’image de stars aussi connues que  Monroe, Laurence Olivier ou Vivien Leigh et les accepter sous les traits de Michelle Williams, Kenneth Branagh ou Julia Ormond. Ils font tous un travail remarquable, mais à l’impossible nul n’est tenu. Et malgré quelques instants saisissants, la première ne trouve jamais la profonde instabilité de Marilyn, la complexité volatile de son comportement, la détresse déguisée en exubérance, qui faisaient toute sa singularité. Tout simplement, parce que cela ne se « joue » pas. Cela se paie très cher. Branagh qui fut longtemps surnommé « le nouveau Olivier » donne de ‘Sir Larry’ une interprétation trop ronde et bonhomme, brouillant ainsi sa relation, ou plutôt sa non-relation avec Monroe.

Monroe, Laurence Olivier ou Vivien Leigh et les accepter sous les traits de Michelle Williams, Kenneth Branagh ou Julia Ormond. Ils font tous un travail remarquable, mais à l’impossible nul n’est tenu. Et malgré quelques instants saisissants, la première ne trouve jamais la profonde instabilité de Marilyn, la complexité volatile de son comportement, la détresse déguisée en exubérance, qui faisaient toute sa singularité. Tout simplement, parce que cela ne se « joue » pas. Cela se paie très cher. Branagh qui fut longtemps surnommé « le nouveau Olivier » donne de ‘Sir Larry’ une interprétation trop ronde et bonhomme, brouillant ainsi sa relation, ou plutôt sa non-relation avec Monroe.

Judi Dench est géniale comme souvent, en vénérable actrice de théâtre aux réactions inattendues et le jeune Eddie Redmayne est tout à fait convaincant dans le rôle du narrateur, car il n’a à se confronter à aucune image iconique du passé.

Le scénario de « MY WEEK WITH MARILYN » est bien rythmé, le film va toujours de l’avant, mais la réalisation paraît parfois étriquée. On a le sentiment que le tournage du « PRINCE ET LA DANSEUSE » se résume à quelques séquences d’intérieur toujours identiques. Quant à ce qui compose le cœur du film, à savoir la relation entre l’étoile et le « ver de terre », c'est tellement ellipsé, qu’on finit par ne plus très bien savoir ce qui s’est passé entre eux.

Un joli film agréable à regarder mais dans lequel il est difficile d’entrer complètement, tant on est constamment poussé au jeu des comparaisons.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

23 août 2012

4

23

/08

/août

/2012

07:36

Pour être parfaitement honnête, un film réalisé par la sœur de Ralph Fiennes, d'après un roman de Pouchkine, cela peut inciter à la méfiance. Aussi « ONEGIN » (ça se prononce ‘Oniéguine’) a-t-il longtemps – très longtemps ! – sommeillé sur une étagère de « WWW »,

Pour être parfaitement honnête, un film réalisé par la sœur de Ralph Fiennes, d'après un roman de Pouchkine, cela peut inciter à la méfiance. Aussi « ONEGIN » (ça se prononce ‘Oniéguine’) a-t-il longtemps – très longtemps ! – sommeillé sur une étagère de « WWW »,  jusqu'à se faire complètement oublier.

jusqu'à se faire complètement oublier.

Aujourd'hui, il est temps de faire son mea culpa. Haut et fort. Car « ONEGIN » est un très beau film. L’histoire simple et dépouillée d’un mauvais timing amoureux dans la Russie des Tsars. Martha Fiennes vient de la pub, ce qui explique en partie son incroyable maîtrise du cadre, sa maestria dans l’utilisation tant galvaudée du ralenti et son goût infaillible pour les beaux extérieurs et les ambiances fugaces d’aube naissante ou de crépuscule. Car ce qui accroche le plus dans ce film lent et sensuel, c'est l’atmosphère créée avec minutie, depuis la précision des décors, jusqu'au mixage d’une rare subtilité. La séquence du duel par exemple, plongée dans la brume, au pied d’un moulin, est d’une beauté hypnotisante.

Ralph Fiennes est excellent en dandy poseur et blasé, qui laisse passer l’amour de sa vie par aveuglement. Sa métamorphose dans la seconde partie du film, en homme usé, comme desséché, est saisissante. Face à lui, Liv Tyler, d’une rare photogénie, apporte une belle émotion brute à son personnage d’amoureuse candide et entière. Parmi les excellents seconds rôles, on reconnaît Lena Headey, future reine de la série « GAME OF THRONES », en sœur aînée futile.

« ONEGIN » est un de ces films qu'il faut ressentir, plutôt que regarder. Car si l’anecdote demeure banale, la mise en images fait 90% de l’intérêt du film. Et pour peu qu’on se laisse envoûter, on en ressort ému et troublé. Dommage que Martha Fiennes n’ait pas persisté dans le long-métrage…

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

8 août 2012

3

08

/08

/août

/2012

09:08

Comme souvent avec un certain cinéma « réaliste » britannique, il faut avoir un moral d’acier pour apprécier un film comme « FISH TANK ». L’univers qu'il décrit est celui d’une misère sociale et affective, générant une sombre désespérance et manque quasi-total de communication entre les êtres. Le film suit une ado de 15 ans, rebelle et mal embouchée, qui vit dans l’espoir fragile de passer un concours de hip-hop et de s’arracher à son milieu et au destin tout tracé qui l’attend.

vit dans l’espoir fragile de passer un concours de hip-hop et de s’arracher à son milieu et au destin tout tracé qui l’attend.

Mais nous ne sommes pas dans une ‘success story’ hollywoodienne et si Mia finit par passer son fameux concours, ce sera dans une boîte de strip sordide, parmi des danseuses grasses et mûrissantes à moitié nues. No future !

Le film tient la distance – sur deux heures, tout de même ! – et finit même par passionner, grâce à l’exceptionnelle prestation de Katie Jarvis, qu’on voit imperceptiblement évoluer de l’enfant ingrate et violente, à la presque femme désillusionnée et à la dérive. La caméra ne la lâche pas une seconde, sensible au moindre de ses changements d’humeur. Et lors de la longue séquence où elle « kidnappe » la petite fille, on sent peser sur notre « héroïne » le poids d’une fatalité qui finira de toute façon par la broyer un jour ou l’autre.

Aux côtés de la jeune comédienne (qui n’a jusqu'à présent, tourné que ce film), Michael Fassbender est comme toujours, étonnant de justesse, dans un rôle peu sympathique de profiteur séduisant et parasite.

Tourné en format carré bien rare de nos jours, en lumière naturelle, « FISH TANK » est une immersion dans un monde triste et à l’abandon, dont l’espoir est à peu près banni. Quelques bouffées d’émotion viennent heureusement nous « cueillir » comme ces adieux de Mia à sa mère, qui se font à travers une danse improvisée, seul moyen qu'elles ont trouvé pour se dire qu'elles s’aiment quand même, malgré tout, au-delà des mots. Très beau.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

5 août 2012

7

05

/08

/août

/2012

09:19

« LA MAISON DES OMBRES » est un film de fantômes anglais dans la grande tradition, dont la principale qualité est de réussir à intégrer et à mixer harmonieusement toutes les  influences récentes du genre, qu'il s’agisse d’un visuel espagnolisant ou d’une thématique nippone.

influences récentes du genre, qu'il s’agisse d’un visuel espagnolisant ou d’une thématique nippone.

Les choix esthétiques peuvent paraître un peu rébarbatifs, avec cette image désaturée, ces extérieurs sinistres, cette musique envahissante, mais une fois entrés dans le vif du sujet, l’angoisse s’installe, savamment distillée et le film ne cède à aucune facilité, que ce soit dans le traitement des séquences « de trouille » ou dans la gestion des ‘twists’ et coups de théâtre. À peine sent-on dans le dernier quart, que les auteurs peinent à boucler leur récit, puisqu’on a le sentiment d’assister à plusieurs fins consécutives.

La grande force de « LA MAISON DES OMBRES », c'est son casting solide et parfaitement dirigé. Rebecca Hall est d’une intelligence sans faille, passant de l’incrédulité la plus fervente à la vulnérabilité avec maestria. Le toujours très intense Dominic West est également parfait en professeur hanté par les tranchées, à moitié fantôme lui-même et on a la joie de revoir l’exceptionnelle Imelda Staunton dans un rôle de gouvernante tellement humaine et douce qu'elle en devient inquiétante.

Le film ne révolutionne en rien le genre dans lequel il évolue, mais le sérieux avec lequel il a été abordé lui donne une belle aura. Ce n’est sans doute pas un chef-d’œuvre, mais quelques frissons dans l’épine dorsale et des cheveux dressés sur la tête sont absolument garantis.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

28 juillet 2012

6

28

/07

/juillet

/2012

08:29

Jolly good news ! « DOWNTON ABBEY » ne connaît aucune baisse de régime pour sa 2ème saison comprenant huit épisodes de 52 minutes et un ‘special’ de 1 H 30 qui clôt l’année.

Cette fois, la guerre 14-18 s’invite dans l’univers déjà fragilisé de la noblesse anglaise et fait des ravages dans ses rangs. Au fil des épisodes, la barrière entre la Haute Société et les prolétaires se fait plus poreuse, les traditions s’effritent, les privilèges fondent comme neige au soleil. Pourtant, tout le monde – maitres et valets – ou presque, résiste au changement à Downton Abbey. Pour combien de temps ?

C'est cette sensation de fragilité, d’incertitude qui donne tout son prix à cette saison. Même quant au sort des personnages principaux, dont on a compris qu'ils ne sont pas invulnérables et qu'ils peuvent subitement quitter la série sans préavis.

C'est une forme de ‘soap’ ultra-sophistiqué, très écrit, qui passionne par la diversité de ses personnages, leur évolution permanente. Ainsi, ‘O’Brien’, la femme de chambre de la comtesse, odieuse parmi les odieuses, se teinte-t-elle d’humanité, bourrelée qu'elle est de remords. Ainsi, ‘Bates’, le mystérieux valet boiteux finit-il par agacer à force de traîner derrière lui toute la misère du monde. Même le comte – magnifique Hugh Bonneville – se voit-il tenté par le démon de midi…

Bien sûr, certaines ficelles sont par trop visibles et prévisibles (la mort de la fiancée encombrante atteinte d’un choléra providentiel, la guérison de l’héritier de la demeure, condamné au fauteuil roulant), mais c'est la règle du genre. Et « DOWNTON ABBEY » est une sorte de chef-d’œuvre télévisuel assez extraordinaire. Vivement la suite !

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

26 juin 2012

2

26

/06

/juin

/2012

18:00

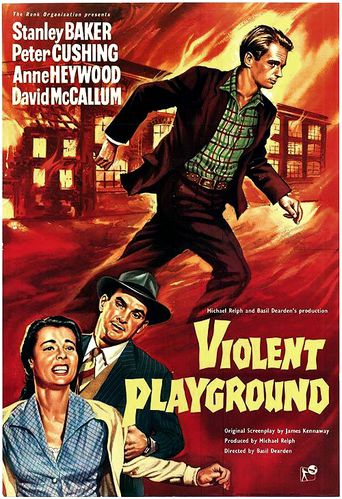

Dans la mouvance des films américains sur la délinquance juvénile, les quartiers chauds et le rock’n roll naissant, « VIOLENT PLAYGROUND » en est un pendant anglais, situé à Liverpool qui vaut bien le Bronx.

Réalisé par l’efficace Basil Dearden, ce drame policier et social souffre d’un ton empesé et d’un agaçant prêchi-prêcha, d’un manque de dynamisme dommageable dans les séquences d’action, mais il est sauvé par deux excellents comédiens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : Stanley Baker, sorte de morphing entre Lino Ventura et Sean Connery, qui campe un flic dur-à-cuire muté dans une brigade vouée à la jeunesse et qui apprend la tolérance et l’empathie. Il tire le maximum d’un rôle très aseptisé grâce à la tension interne qu'il ne relâche jamais. Face à lui, le tout jeune David McCallum étonnant en loubard tourmenté et fragile, sorte de version britone de James Dean, un pyromane avide de reconnaissance médiatique. Il est parfait dans le dernier quart du film, alors qu'il retient les enfants d’une école maternelle en otages, mitraillette à la main. En curé lugubre et moralisateur, on reconnaît Peter Cushing, plus habitué à jouer les chasseurs de croque-mitaines pour la Hammer.

d’action, mais il est sauvé par deux excellents comédiens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : Stanley Baker, sorte de morphing entre Lino Ventura et Sean Connery, qui campe un flic dur-à-cuire muté dans une brigade vouée à la jeunesse et qui apprend la tolérance et l’empathie. Il tire le maximum d’un rôle très aseptisé grâce à la tension interne qu'il ne relâche jamais. Face à lui, le tout jeune David McCallum étonnant en loubard tourmenté et fragile, sorte de version britone de James Dean, un pyromane avide de reconnaissance médiatique. Il est parfait dans le dernier quart du film, alors qu'il retient les enfants d’une école maternelle en otages, mitraillette à la main. En curé lugubre et moralisateur, on reconnaît Peter Cushing, plus habitué à jouer les chasseurs de croque-mitaines pour la Hammer.

Bien sûr, « VIOLENT PLAYGROUND » a beaucoup vieilli, énormément même, et certains moments prêtent à rire : la « danse de sauvages » pendant laquelle les ‘djeuns’ gominés entrent en transe est un grand moment de kitscherie involontaire, par exemple. Mais on sent un vrai refus du manichéisme, une relative finesse dans l’écriture des protagonistes et un réalisme constant dans la description des décors. Une sorte de « GRAINE DE VIOLENCE » anglais en somme, qui annonce aussi « LE TEMPS DU CHÂTIMENT » tourné aux U.S.A. deux ans plus tard.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

6 juin 2012

3

06

/06

/juin

/2012

08:18

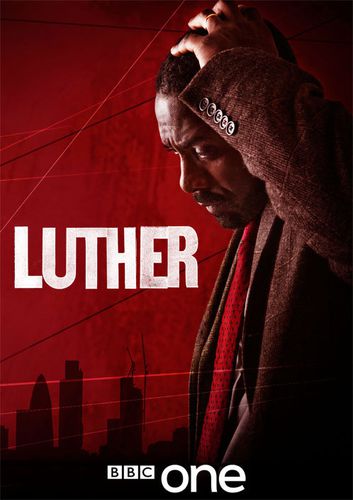

En une première saison de 6 épisodes et une seconde de seulement 4, la série BBC « LUTHER » s’efforce de mettre en place un univers policier cohérent, des protagonistes parfaitement typés, des conflits possibles, un style d’enquête qui ne doivent heureusement rien aux séries U.S. du moment.

La 1ère saison est la plus passionnante. Le héros-flic y est décrit dans toute la complexité de  ses névroses : surdoué caractériel, violent et suicidaire (il démarre certaines journées par une petite partie de roulette russe !), ‘John Luther’ est un peu le successeur de ‘Frank Black’ dans la défunte série U.S. « MILLENIUM » qu'on regrette encore. Un homme hanté, attirant les psychopathes comme un aimant, un porte-poisse ingérable. Sa relation ambiguë avec une tueuse particulièrement givrée, qu'il n’a pas réussi à coincer, est au cœur de ces épisodes et en fait tout le sel.

ses névroses : surdoué caractériel, violent et suicidaire (il démarre certaines journées par une petite partie de roulette russe !), ‘John Luther’ est un peu le successeur de ‘Frank Black’ dans la défunte série U.S. « MILLENIUM » qu'on regrette encore. Un homme hanté, attirant les psychopathes comme un aimant, un porte-poisse ingérable. Sa relation ambiguë avec une tueuse particulièrement givrée, qu'il n’a pas réussi à coincer, est au cœur de ces épisodes et en fait tout le sel.

La réalisation est en adéquation : cadrages bizarres qui isolent le personnage dans un environnement flou et imprécis, photo hyper-contrastée, changements brutaux de point-de-vue, etc. On comprend vite que « LUTHER » n’a rien d’un polar classique. D'ailleurs, on sent que ce n’est pas l’aspect policier qui a le plus passionné les auteurs : certains raisonnements du héros sont fumeux, les ellipses sont excessivement raides et la résolution de l’enquête est souvent bâclée. Mais l’intérêt ne se situe vraiment pas là. En fait, ce qui donne son âme à la série, c'est l’interprétation exceptionnelle d’Idris Elba, colosse imprévisible et tourmenté, constamment tenté par le Mal, un antihéros ‘borderline’ qui n’a rien de politiquement correct.

Les serial killers décrits dans les 10 épisodes sont souvent originaux et perturbants, comme ces jumeaux assassinant au hasard, sur un lancer de dés ou cette grosse femme dirigeant un empire pornographique.

Nous l’avons dit, la 1ère saison est la plus mémorable, car elle implique directement le flic et son entourage et touche à la pure tragédie. La seconde est légèrement banalisée et « pasteurisée » et l’écriture semble moins pointue. Cela reste de la grande télévision et la conclusion ouverte laisse sur la frustration de devoir attendre un certain temps (la suite n'est pas tournée alors que ces lignes sont écrites !) avant de voir la suite.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

23 mai 2012

3

23

/05

/mai

/2012

15:31

Soyons clairs : le seul (petit) intérêt de « FRIGHT » aujourd'hui est uniquement rétrospectif. Tourné au début des seventies par l’inégal anglais Peter Collinson, il est clairement l’ancêtre des ‘slashers’ de la fin de la décennie comme « TERREUR SUR LA

Soyons clairs : le seul (petit) intérêt de « FRIGHT » aujourd'hui est uniquement rétrospectif. Tourné au début des seventies par l’inégal anglais Peter Collinson, il est clairement l’ancêtre des ‘slashers’ de la fin de la décennie comme « TERREUR SUR LA LIGNE » ou « LA NUIT DES MASQUES ».

LIGNE » ou « LA NUIT DES MASQUES ».

La baby-sitter isolée dans une maison lugubre, un psychopathe qui rôde, un boy friend assassiné, tout y est ou presque. À part qu’ici, nulle trace de fantastique, le scénario est simpliste et scolairement écrit, la photo fait très téléfilm BBC et Collinson  ne sait qu’empiler les extrêmes gros-plans de visages et les coups de zoom pour susciter la terreur. C'est évidemment raté. Et comme sa direction d’acteurs – la grosse faille de ce réalisateur – est plus que flottante, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut voir à quoi en est réduit ce généralement bon acteur qu’est Ian Bannen, jouant ici le croque-mitaine. Les yeux sortant des orbites, grinçant des dents, gloussant et marmonnant, il compose un échappé d’asile entre le débile profond et le monstre de Frankenstein. À mourir de rire !

ne sait qu’empiler les extrêmes gros-plans de visages et les coups de zoom pour susciter la terreur. C'est évidemment raté. Et comme sa direction d’acteurs – la grosse faille de ce réalisateur – est plus que flottante, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut voir à quoi en est réduit ce généralement bon acteur qu’est Ian Bannen, jouant ici le croque-mitaine. Les yeux sortant des orbites, grinçant des dents, gloussant et marmonnant, il compose un échappé d’asile entre le débile profond et le monstre de Frankenstein. À mourir de rire !

Susan George, sorte de Brigitte Bardot version ‘swinging London’, en fait elle aussi des tonnes dans la trouille hystérique. On se console comme on peut avec ses minijupes complaisamment filmées. On reconnaît Honor Blackman (qui joua la mère de Susan George dans « L’ANGE ET LE DÉMON ») en maman étouffante.

Étape dans la naissance d’un sous-genre du film à suspense, « FRIGHT » est difficile à regarder 40 ans plus tard et encore plus à apprécier. La faiblesse du scénario, la nullité presque comique des « coups de théâtre » et la fin d’un grotesque surréaliste, ne laissent aucune chance au film d’acquérir un statut culte, même au dixième degré. Reste Susan donc, bien jolie à voir. Enfin – dans les rares plans où elle ne hurle pas.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

26 avril 2012

4

26

/04

/avril

/2012

09:03

À la suite du petit chef-d’œuvre que fut « THE DESCENT », on attendait impatiemment la suite de la carrière de Neil Marshall. « DOOMSDAY » fut une colossale déception, au point qu’on en venait à se dire que le précédent avait dû être un coup de chance. Heureusement, même s’il n’atteint pas les hauteurs de son œuvre de référence, « CENTURION » vient rétablir l’équilibre.

rétablir l’équilibre.

Dans la mouvance récente du blockbuster médiéval, régénéré par « GLADIATOR », « CENTURION » surmonte les errances et culs-de-sac d’un scénario trop confus et manifestement trop retripatouillé, pour créer un grand spectacle visuellement magnifique et porté par des personnages forts et ‘bigger than life’. On trouve là-dedans des réminiscences du film de Ridley Scott, mais aussi des « 7 SAMOURAÏS », des ‘survivals’ à la mode ces dernières années et une envie de cinoche tout à fait réjouissante.

Outre quelques « gueules » bienvenues, Marshall a eu la bonne idée de caster Michael Fassbender dans le rôle de l’officier romain. Son comportement discret, loin de tout machisme, son approche délibérément réaliste, anti-hestonienne, apportent un poids de réalité et d’émotion à tout le film. On souffre avec lui, on prend des coups, on résiste et on oublie sans trop de difficultés les faiblesses de l’histoire. À ses côtés, l’excellent Dominic West est un général truculent et haut-en-couleur et Olga Kurylenko crève l’écran dans le rôle en or de la traqueuse picte, une femme-louve muette à la sauvagerie inouïe, qui décapite comme on respire. Les rôles de femmes sont d'ailleurs – et c'est assez rare pour le noter dans ce genre de production – étonnamment bien servis et originaux.

On n’a pas le temps de s’ennuyer, d’autant que le film a l’intelligence d’assumer une durée « normale », et si on doit faire un vrai reproche, ce sera le traitement des séquences de bataille montées de façon épileptique, à l’extrême limite de la lisibilité. Dommage…

Allez ! On enterre définitivement « DOOMSDAY » et on attend le prochain Neil Marshall de pied-ferme.

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

23 avril 2012

1

23

/04

/avril

/2012

08:21

Le 30 janvier 1972, à l’occasion d’une marche pacifique à Derry en Irlande du nord, les troupes anglaises ouvrent le feu sur les manifestants, occasionnant treize victimes parmi les civils. Ce sont ces évènements déclencheurs que relate « BLOODY SUNDAY », dont le  principal intérêt (cinématographiquement parlant) est l’option prise par son réalisateur Paul Greengrass dans la mise en scène.

principal intérêt (cinématographiquement parlant) est l’option prise par son réalisateur Paul Greengrass dans la mise en scène.

Tout est filmé « à l’arrache », en caméra à l’épaule, dans des plans parfois à peine lisibles, le son est souvent inaudible, le « temps réel » est intelligemment recréé, un style que le réalisateur gardera d'ailleurs – en un peu moins radical – pour ses ‘blockbusters’ U.S. dans l’avenir. On plonge directement dans le feu de l’action, dans un montage parallèle allant de la manif au QG des forces de l’ordre et des paras. Les séquences très courtes sont rythmées par d’incessants fondus au noir. La montée de la violence est parfaitement rendue, on ressent un sentiment d’inéluctable à mesure que la tension augmente et le massacre lui-même est choquant de réalisme, sans jamais céder au spectacle gratuit.

On retrouve par instants le pouvoir d’indignation qu’on pouvait ressentir dans les grands films politiques des années 60 et 70 comme « LA BATAILLE D’ALGER », « Z » ou certains Francesco Rosi. Les comédiens sont tellement fondus dans leurs rôles, qu’on en oublie qu'il s’agit de professionnels. À leur tête, James Nesbitt est parfait en politicien plein de bonne volonté, rapidement débordé, englouti par la violence.

En refusant toute dramatisation factice, toute scénarisation excessive, Greengrass signe une œuvre exigeante et âpre, pas forcément plaisante à regarder, mais dont la puissance émotionnelle est indéniable.

À NOTER : un plan au début, montrant le cinéma de Derry, qui joue « SUNDAY, BLOODY SUNDAY », le film presque homonyme de John Schlesinger et… « LES 7 MERCENAIRES » !

Published by Fred Jay Walk

-

dans

MADE IN UK

Monroe, Laurence Olivier ou Vivien Leigh et les accepter sous les traits de Michelle Williams, Kenneth Branagh ou Julia Ormond. Ils font tous un travail remarquable, mais à l’impossible nul n’est tenu. Et malgré quelques instants saisissants, la première ne trouve jamais la profonde instabilité de Marilyn, la complexité volatile de son comportement, la détresse déguisée en exubérance, qui faisaient toute sa singularité. Tout simplement, parce que cela ne se « joue » pas. Cela se paie très cher. Branagh qui fut longtemps surnommé « le nouveau Olivier » donne de ‘Sir Larry’ une interprétation trop ronde et bonhomme, brouillant ainsi sa relation, ou plutôt sa non-relation avec Monroe.

Monroe, Laurence Olivier ou Vivien Leigh et les accepter sous les traits de Michelle Williams, Kenneth Branagh ou Julia Ormond. Ils font tous un travail remarquable, mais à l’impossible nul n’est tenu. Et malgré quelques instants saisissants, la première ne trouve jamais la profonde instabilité de Marilyn, la complexité volatile de son comportement, la détresse déguisée en exubérance, qui faisaient toute sa singularité. Tout simplement, parce que cela ne se « joue » pas. Cela se paie très cher. Branagh qui fut longtemps surnommé « le nouveau Olivier » donne de ‘Sir Larry’ une interprétation trop ronde et bonhomme, brouillant ainsi sa relation, ou plutôt sa non-relation avec Monroe.

Pour être parfaitement honnête, un film réalisé par la sœur de Ralph Fiennes, d'après un roman de Pouchkine, cela peut inciter à la méfiance. Aussi «

Pour être parfaitement honnête, un film réalisé par la sœur de Ralph Fiennes, d'après un roman de Pouchkine, cela peut inciter à la méfiance. Aussi «  jusqu'à se faire complètement oublier.

jusqu'à se faire complètement oublier.

vit dans l’espoir fragile de passer un concours de hip-hop et de s’arracher à son milieu et au destin tout tracé qui l’attend.

vit dans l’espoir fragile de passer un concours de hip-hop et de s’arracher à son milieu et au destin tout tracé qui l’attend. influences récentes du genre, qu'il s’agisse d’un visuel espagnolisant ou d’une thématique nippone.

influences récentes du genre, qu'il s’agisse d’un visuel espagnolisant ou d’une thématique nippone.

d’action, mais il est sauvé par deux excellents comédiens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : Stanley Baker, sorte de morphing entre Lino Ventura et Sean Connery, qui campe un flic dur-à-cuire muté dans une brigade vouée à la jeunesse et qui apprend la tolérance et l’empathie. Il tire le maximum d’un rôle très aseptisé grâce à la tension interne qu'il ne relâche jamais. Face à lui, le tout jeune

d’action, mais il est sauvé par deux excellents comédiens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : Stanley Baker, sorte de morphing entre Lino Ventura et Sean Connery, qui campe un flic dur-à-cuire muté dans une brigade vouée à la jeunesse et qui apprend la tolérance et l’empathie. Il tire le maximum d’un rôle très aseptisé grâce à la tension interne qu'il ne relâche jamais. Face à lui, le tout jeune

ses névroses : surdoué caractériel, violent et suicidaire (il démarre certaines journées par une petite partie de roulette russe !), ‘John Luther’ est un peu le successeur de ‘Frank Black’ dans la défunte série U.S. «

ses névroses : surdoué caractériel, violent et suicidaire (il démarre certaines journées par une petite partie de roulette russe !), ‘John Luther’ est un peu le successeur de ‘Frank Black’ dans la défunte série U.S. «  Soyons clairs : le seul (petit) intérêt de «

Soyons clairs : le seul (petit) intérêt de «  LIGNE

LIGNE ne sait qu’empiler les extrêmes gros-plans de visages et les coups de zoom pour susciter la terreur. C'est évidemment raté. Et comme sa direction d’acteurs – la grosse faille de ce réalisateur – est plus que flottante, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut voir à quoi en est réduit ce généralement bon acteur qu’est Ian Bannen, jouant ici le croque-mitaine. Les yeux sortant des orbites, grinçant des dents, gloussant et marmonnant, il compose un échappé d’asile entre le débile profond et le monstre de Frankenstein. À mourir de rire !

ne sait qu’empiler les extrêmes gros-plans de visages et les coups de zoom pour susciter la terreur. C'est évidemment raté. Et comme sa direction d’acteurs – la grosse faille de ce réalisateur – est plus que flottante, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut voir à quoi en est réduit ce généralement bon acteur qu’est Ian Bannen, jouant ici le croque-mitaine. Les yeux sortant des orbites, grinçant des dents, gloussant et marmonnant, il compose un échappé d’asile entre le débile profond et le monstre de Frankenstein. À mourir de rire !

rétablir l’équilibre.

rétablir l’équilibre. principal intérêt (cinématographiquement parlant) est l’option prise par son réalisateur Paul Greengrass dans la mise en scène.

principal intérêt (cinématographiquement parlant) est l’option prise par son réalisateur Paul Greengrass dans la mise en scène.